- A. Dupas et G. Huber

Par Alain Dupas et Gérard Huber Second extrait du nouvel ouvrage paru chez Robert Laffont: La grande Rupture?

“Ces dernières années, le développement des sciences et des techniques a connu une accélération extraordinaire, en particulier dans quatre domains clés: l’information, les biotechnologies, les nanotechnologies et les sciences dites «cognitives».” Quel est l’impact véritable de ces avancées sur la société et l’économie, sur chacun de nous, sur la planète tout entière ? »

Tel est le défi du dernier ouvrage d’Alain Dupas, physicien, et Gérard Huber, psychanaliste. Le chapitre 7 porte plus précisément sur la redistribution des cartes mondiales, notamment dans le domaine aéronautique et spatial, face à cette accélération technologique, et est publié sur ce site en cinq parties distinctes: dans ce second extrait, les auteurs cherchent à déceler les conditions prévalant à la naissance et l’épanouissement de l’innovation, à savoir en particulier l’existence d’une vision mobilisatrice, telle qu’elle a existé au cours de ces dernières années chez nombre d’ingénieurs de la Silicon Valley.

***

Chapitre 7 : Géopolitique au temps de l’accélération (seconde partie)

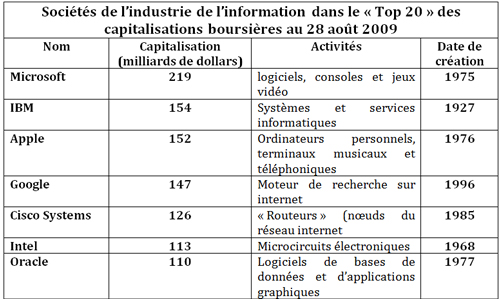

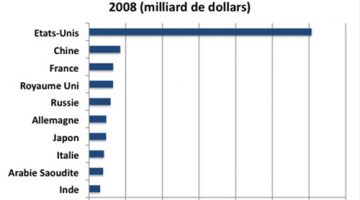

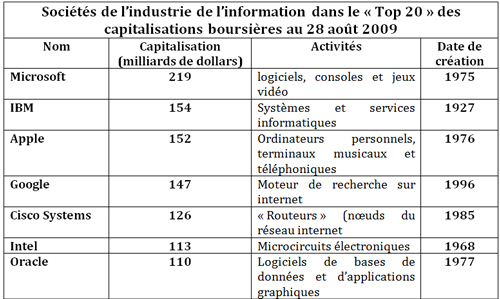

La clé de la croissance future des pays avancés : l’innovation dans les « NBIC » Les pays très avancés, comme les Etats-Unis et les grandes nations européennes, peuvent en fait conserver deux avantages essentiels, étroitement liés. Le premier est au cœur de la problématique de ce livre : la domination dans le domaine rapidement changeant des « NBIC » -nanotechnologies, Biotechnologies, technologies de l’Information, technologies Cognitives. C’est d’abord sur ces quatre fronts, largement convergents, que les pays scientifiquement avancés pourront développer les produits et les services du futur, qu’il s’agisse de nouvelles formes d’utilisation de l’Internet, du cinéma 3D, des systèmes de réalité virtuelle, des terminaux mobiles aux usages multiples, bref de tous les outils de ce que nous avons appelé « l’extension du domaine du changement » (chapitre 5). Mais cela implique des efforts de recherche accrus de manière continue ainsi qu’une culture économique et sociale propice à ce « Graal » de la croissance au 21ème siècle : l’ « innovation ». De quoi s’agit-il vraiment ? Si on sait reconnaître une innovation lorsqu’on la voit – par exemple un téléphone au temps de Graham Bell –il est très difficile de prévoir son apparition et son succès pratique et commercial. Il arrive même souvent que l’inventeur se trompe sur la véritable utilisation du produit de son imagination : ce fut le cas par exemple pour Guglielmo Marconi (1874-1937) qui pensait que la « transmission sans fil » (TSF) servirait avant tout à la téléphonie ; il a eu finalement raison, cent ans après son invention, avec le téléphone « cellulaire », mais il n’avait pas envisagé que la grande utilisation de la « radio » consisterait en la diffusion d’émissions radiophoniques, qui ne commença que dans les années 1920, puis bien sûr de la télévision. Entretemps, il avait eu le plus grand mal à convaincre les pouvoirs publics et les milieux d’affaires de l’intérêt des liaisons sans fil à grande distance. Il fallut en fait le naufrage en 1912 du Titanic – qui put lancer des « SOS » par radio – puis la première guerre mondiale, pour que la valeur des télécommunications sans fil soit reconnue. La « Silicon Valley » : quels secrets ? L’innovation est un processus créatif, qui ne peut s’épanouir que si toute une série de conditions sont réunies : le cas échéant une source de découvertes scientifiques (comme une université par exemple) ; toujours un chercheur ou un inventeur (l’un n’excluant pas l’autre) qui imagine une ou plusieurs applications originales d’une avancée scientifique ou technique, pouvant trouver un « marché », c’est à dire des clients solvables ; un milieu propice au financement du développement et de la commercialisation du produit ou du service qui a été imaginé, que cela se passe au sein d’une entreprise existante[1] ou demande la création d’une nouvelle entreprise, une « start-up[2] », faisant éventuellement appel à des investisseurs du type «business angels[3]» et «venture capitalists[4]». Cette liste n’est pas exhaustive et toutes les conditions citées ne sont pas obligatoires. Mais elles définissent assez bien l’environnement où l’innovation peut s’épanouir. Où les rencontre-t-on ? Il existe une région dans le monde où le succès de centaines voire de milliers de jeunes entreprises, devenues pour certaines des géants mondiaux, démontre l’existence d’un terrain propice : la «Silicon Valley[5]», qui s’étire du Sud au Nord entre San Francisco et San José, sur une centaine de kilomètres entre les collines qui bordent l’océan Pacifique et la baie de San Francisco. Dans cette zone, qui s’organise autour de l’autoroute « 101 », se trouve l’une des plus grandes institutions scientifiques du monde : l’université de Stanford, à Palo Alto, véritable « corne d’abondance » de l’innovation, dont sont issues, depuis un demi-siècle, plus de 6000 entreprises de haute technologie, comme Intel, la société dominante dans le domaine des « microprocesseurs »… et « Google » : Larry Page et Sergei Brin étaient étudiants à Stanford lorsqu’ils se sont rencontrés et ont eu l’idée de révolutionner la recherche d’informations sur Internet. Quel sont les secrets de la Silicon Valley ? Tous les ingrédients de la recette donnée ci-dessus s’y trouvent : de la science, de la technique, de l’imagination, de l’argent. Mais ils sont complétés par ce qui est peut-être le plus important : l’acceptation du risque. Le succès n’est jamais garanti mais l’échec n’est pas rédhibitoire, au contraire : l’expérience des tentatives passées est valorisée. Esprit « entrepreneurial » et culture du risque se rencontrent tout au long de la Silicon Valley, mais aussi plus généralement dans la « Californie technologique », avec un grand « pôle » voué à la « distraction » (cinéma, télévision, etc.) autour de Los Angeles, et encore plus au sud, dans la région de San Diego, le royaume des télécommunications, du multimédia et des biotechnologies. Un facteur méconnu : la volonté de changer le monde Pourquoi les jeunes issus d’une université comme Stanford sont-il prêts à prendre des risques, alors qu’en Europe les meilleurs étudiants choisissent, en général, des carrières sûres, au sein de l’Etat ou de grands groupes ? Pour l’argent, le succès ? Sans doute mais cela n’est pas tout. Quelle autre raison alors ? Une expérience personnelle de l’un des auteurs peut éclairer cette question : un dîner, il y a une vingtaine d’années, avec William « Bill » Joy, l’un des jeunes fondateurs de la société « Sun Microsystems », championne des « stations de travail », c’est à dire de terminaux informatiques puissants, pouvant fonctionner en réseaux, et servir à la « conception assistée par ordinateur », à des applications graphiques complexes, etc. Bill Joy, l’un des concepteurs d’un célèbre « langage de programmation » appelé « Java » défendait ce soir-là l’idée que son entreprise devait mettre librement à disposition des utilisateurs les caractéristiques techniques d’une nouvelle famille de microprocesseurs avancés. Pas de secret, pas de brevet, pas de licence : un usage libre. Pourquoi cela ? Parce que, dit-il, « je veux changer le monde » ! Depuis lors, Bill Joy a évolué dans ses idées sur la technologie[6] mais le fait significatif est qu’à l’époque où il animait « Sun Microsystems » son but était bel et bien de changer le monde – ambition qui se retrouve derrière des projets de « Google » – avec une arrière-pensée de domination ? – mais aussi dans les actions qu’entreprennent, fortune faite, certains jeunes multimillionnaires californiens. C’est le cas de Elon Musk, l’un des fondateurs de la société de service de paiement en ligne « eBay » qui poursuit à la fois un rêve spatial (avec les fusées de son entreprise « SpaceX[7] », qui visent à révolutionner le transport entre la Terre et le cosmos) et automobile (avec les voitures électriques d’une autre de ses sociétés « Tesla Motors », dans laquelle Daimler Benz vient de décider un investissement important). On peut aussi noter que certains des plus célèbres milliardaires des industries de l’information, comme Gordon Moore, l’un des grands héros de ce livre, ou Bill Gates, le fondateur et mythique patron de « Microsoft » (une société qui ne trouve pas en Californie, mais plus au nord, dans l’Etat de Washington, à Seattle, autre grand pôle américain de l’innovation), une fois en retrait de leur entreprise, mettent une grande part de leurs immenses fortunes au service de projets humanitaires de grande envergure : 28 milliards de dollars pour Gates, 6,8 milliards pour Moore. « Time magazine » a même décrit ces riches donateurs et acteurs de la scène humanitaire comme les « Bons Samaritains » de notre temps et a fait du premier son « homme de l’année » 2005. L’émergence de nouvelles grandes entreprises Si Gordon Moore et Bill Gates peuvent investir des milliards de dollars pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur, c’est que leurs entreprises sont montées au sommet de la hiérarchie des sociétés dans le monde. Il s’agit là d’un autre phénomène fondamental dans le succès technologique des Etats-Unis : le processus d’innovation ne conduit pas simplement à des «petites » ou « moyennes » entreprises, mais à des géants industriels, et ce en quelques décennies seulement. Dans une perspective évolutionniste, il d’agit là d’un phénomène d’ « émergence » (f. chapitre-1) particulièrement important. A la date du 28 août 2009, on notait que huit sociétés des industries de l’information se trouvaient dans les vingt premières capitalisations boursières mondiales, et que parmi ces entreprises, une seule, IBM, avait été créée avant 1968, et que la plus jeune, Google, n’avait que treize ans !  Comment faire pour que les « gazelles » (surnom donné aux petites entreprises à forte croissance) grossissent et passent, rapidement, au stade de très grandes entreprises ? La recette a manifestement été trouvée par le secteur des hautes technologies aux Etats-Unis mais elle n’a pas traversé l’Atlantique, ou bien a été mal comprise. Pour quelles raisons ? Le positionnement sur des produits et des services moins innovants, moins porteurs ? La perte rapide du contrôle des « jeunes pousses » par leurs fondateurs, obligés de céder la majorité de leur capital à des banques très conservatrices ou bien de vendre leur création à de grandes entreprises, trop prudentes ? Le secteur des hautes technologies innovantes, qui recouvre largement la superficie des « NBIC », est donc de facto dominé en 2010 par les Etats-Unis. D’autres pays, comme la France et ses grands partenaires européens, ou le Japon, le Canada et la Corée du Sud, ont beau être fortement, et souvent excellemment, présents dans ce secteur, les grandes idées, les grandes innovations, celles qui peuvent changer la vie et le monde, trouvent en général leur origine en Amérique. Ce qui signifie aussi que les produits d’importance stratégique critique, comme les microprocesseurs, on les « routeurs » du réseau internet, les « logiciels d’exploitation » des ordinateurs personnels, les « moteurs de recherche », sont contrôlés par des sociétés américaines. Comment créer une « vision » européenne ? Les principales puissances européennes peuvent-elles, dans les prochaines décennies, se rapprocher du champion de l’innovation, les Etats-Unis ? Il faut reconnaître que la France fait des efforts importants pour dynamiser l’innovation, avec par exemple l’initiative des « pôles de compétitivité ». Mais il faudrait davantage de moyens financiers (la France est encore bien loin des 3 % du PNB pour la recherche, qui devrait être considéré non pas comme un but ultime mais comme un minimum) et surtout une « rupture » avec une culture de la science et de la technique très étatique, peu ouverte à l’esprit d’initiative et à la prise de risque des chercheurs et des ingénieurs, et manquant de vision. Il faudrait aussi une évolution vers une véritable « européanisation » de la science et de la technique, qui n’existe pour l’instant que dans un seul domaine : l’espace. L’Europe divisée disperse ses investissements, duplique inutilement ses efforts, se concurrence elle-même alors que la « guerre technologique » fait rage entre les puissances établies et ascendantes. Pourra-t-elle dans ses conditions maintenir son rang actuel, le deuxième, dans les sciences et les technologies du futur, les « NBIC » ? L’Inde paraît, en particulier, un concurrent redoutable. Une réaction rapide s’impose. Mais à quel horizon une « Europe de la science », vraiment « fédérale », est-elle envisageable ? La recherche dans les sciences et technologies « NBIC » n’est pas seulement une activité d’approfondissement des savoirs et des savoirs faire – même si cet aspect est important. Elle peut constituer en elle-même un secteur productif stratégique, qui peut être source de prestations rémunératrices en France et à l’étranger, un pôle d’attraction des meilleurs spécialistes mondiaux, un instrument de rayonnement global. Les Etats-Unis bénéficient de tous ces avantages et il serait temps que les Français et les Européens comprennent leurs leçons. Certes, de multiples missions d’experts parcourent sans cesse la « Silicon Valley » à la recherche de recettes miracles pour dynamiser l’innovation sur le « vieux continent ». Mais il n’y a pas de « miracle ». Seule une vraie « rupture » dans sa culture de l’innovation permettra à l’Europe de rester dans la « course », ou plutôt, dans un esprit darwinien, de poursuivre la lutte. Un autre élément manque peut-être pour motiver les jeunes européens pour ce qui est un vrai « combat » : l’absence d’une « vision[8] ». Avancer dans les « NBIC » : oui, mais pour quoi faire ? Quel est le « projet » de l’Europe au 21ème siècle ? Le « projet européen » a un magnifique potentiel. Il pourrait servir de modèle pour la construction d’un monde beaucoup plus « multilatéral », espace voulu de paix et de prospérité, doté de mécanismes de concertation et de décision (qui ne fonctionnent pas si mal dans l’Union européenne). Encore faudrait-il que l’Europe ne sombre pas économiquement et stratégiquement, regardant les Etats-Unis s’échapper loin devant elle, et rattrapée puis dépassée par les pays en croissance rapide. Pour éviter cela, aucun mystère : il faut porter les efforts sur les points où l’Europe possède un avantage certain par rapport aux nouveaux concurrents. Les sciences et les techniques « NBIC » constituent à cet égard une priorité première.

Comment faire pour que les « gazelles » (surnom donné aux petites entreprises à forte croissance) grossissent et passent, rapidement, au stade de très grandes entreprises ? La recette a manifestement été trouvée par le secteur des hautes technologies aux Etats-Unis mais elle n’a pas traversé l’Atlantique, ou bien a été mal comprise. Pour quelles raisons ? Le positionnement sur des produits et des services moins innovants, moins porteurs ? La perte rapide du contrôle des « jeunes pousses » par leurs fondateurs, obligés de céder la majorité de leur capital à des banques très conservatrices ou bien de vendre leur création à de grandes entreprises, trop prudentes ? Le secteur des hautes technologies innovantes, qui recouvre largement la superficie des « NBIC », est donc de facto dominé en 2010 par les Etats-Unis. D’autres pays, comme la France et ses grands partenaires européens, ou le Japon, le Canada et la Corée du Sud, ont beau être fortement, et souvent excellemment, présents dans ce secteur, les grandes idées, les grandes innovations, celles qui peuvent changer la vie et le monde, trouvent en général leur origine en Amérique. Ce qui signifie aussi que les produits d’importance stratégique critique, comme les microprocesseurs, on les « routeurs » du réseau internet, les « logiciels d’exploitation » des ordinateurs personnels, les « moteurs de recherche », sont contrôlés par des sociétés américaines. Comment créer une « vision » européenne ? Les principales puissances européennes peuvent-elles, dans les prochaines décennies, se rapprocher du champion de l’innovation, les Etats-Unis ? Il faut reconnaître que la France fait des efforts importants pour dynamiser l’innovation, avec par exemple l’initiative des « pôles de compétitivité ». Mais il faudrait davantage de moyens financiers (la France est encore bien loin des 3 % du PNB pour la recherche, qui devrait être considéré non pas comme un but ultime mais comme un minimum) et surtout une « rupture » avec une culture de la science et de la technique très étatique, peu ouverte à l’esprit d’initiative et à la prise de risque des chercheurs et des ingénieurs, et manquant de vision. Il faudrait aussi une évolution vers une véritable « européanisation » de la science et de la technique, qui n’existe pour l’instant que dans un seul domaine : l’espace. L’Europe divisée disperse ses investissements, duplique inutilement ses efforts, se concurrence elle-même alors que la « guerre technologique » fait rage entre les puissances établies et ascendantes. Pourra-t-elle dans ses conditions maintenir son rang actuel, le deuxième, dans les sciences et les technologies du futur, les « NBIC » ? L’Inde paraît, en particulier, un concurrent redoutable. Une réaction rapide s’impose. Mais à quel horizon une « Europe de la science », vraiment « fédérale », est-elle envisageable ? La recherche dans les sciences et technologies « NBIC » n’est pas seulement une activité d’approfondissement des savoirs et des savoirs faire – même si cet aspect est important. Elle peut constituer en elle-même un secteur productif stratégique, qui peut être source de prestations rémunératrices en France et à l’étranger, un pôle d’attraction des meilleurs spécialistes mondiaux, un instrument de rayonnement global. Les Etats-Unis bénéficient de tous ces avantages et il serait temps que les Français et les Européens comprennent leurs leçons. Certes, de multiples missions d’experts parcourent sans cesse la « Silicon Valley » à la recherche de recettes miracles pour dynamiser l’innovation sur le « vieux continent ». Mais il n’y a pas de « miracle ». Seule une vraie « rupture » dans sa culture de l’innovation permettra à l’Europe de rester dans la « course », ou plutôt, dans un esprit darwinien, de poursuivre la lutte. Un autre élément manque peut-être pour motiver les jeunes européens pour ce qui est un vrai « combat » : l’absence d’une « vision[8] ». Avancer dans les « NBIC » : oui, mais pour quoi faire ? Quel est le « projet » de l’Europe au 21ème siècle ? Le « projet européen » a un magnifique potentiel. Il pourrait servir de modèle pour la construction d’un monde beaucoup plus « multilatéral », espace voulu de paix et de prospérité, doté de mécanismes de concertation et de décision (qui ne fonctionnent pas si mal dans l’Union européenne). Encore faudrait-il que l’Europe ne sombre pas économiquement et stratégiquement, regardant les Etats-Unis s’échapper loin devant elle, et rattrapée puis dépassée par les pays en croissance rapide. Pour éviter cela, aucun mystère : il faut porter les efforts sur les points où l’Europe possède un avantage certain par rapport aux nouveaux concurrents. Les sciences et les techniques « NBIC » constituent à cet égard une priorité première.

[1] En fait l’expérience démontre que dans la plupart des cas une innovation vraiment révolutionnaire, qui va conduire à une « rupture » dans les modes de vie, a beaucoup de mal à se développer dans une entreprise déjà bien établie, qui aura plutôt tendance à exceller dans l’amélioration de produits ou de services existants, c’est-à-dire dans des innovations « incrémentales ».

[2] On peut utiliser en Français l’expression très imagée « jeune pousse », qui fait une référence assez juste à l’horticulture : développer une nouvelle société autour d’une invention ou d’une idée de service s’apparente assez à la culture d’une plante – il faut la bonne température, la bonne lumière, les bons engrais…et l’on est jamais sûr du résultat [3] On appelle ainsi des investisseurs qui interviennent au début de la création d’une « start-up » et prennent « sous leurs ailes » les inventeurs, toujours enthousiastes mais inexpérimentés, et les guident sur la voie du développement d’un produit ou d’un service pouvant effectivement trouver un « marché ». [4] L’expression américaine « venture capital » est traduite en français par « capital risque », ce qui est juste en un sens car soutenir un projet innovant présente toujours un « risque » qui effraie les banques traditionnelles. Recours est fait auprès de financiers spécialistes, les « venture capitalists » ou en français « capital risqueur ». Une traduction qui ne met en avant que le risque et pas l’ « aventure », peut-être dangereuse mais riche en promesses…et en émotions ! [5] Ce nom vient du fait que le Silicium (en anglais « Silicon ») est l’élément qui est le support de la plupart des circuits microélectroniques, c’est à dire la base du développement des industries de l’information. [6] Après s’être éloigné de sa société, il s’est illustré par un article retentissant dans le magazine américain emblématique de la révolution des « NBIC » : « Wired ». Cet article de 2003 était intitulé : « Pourquoi le futur n’a pas besoin de nous ». [7] SpaceX est devenue en 2008 la première société privée à réussir la mise en orbite d’un satellite avec sa fusée Falcon-1 entièrement développée d’une manière entrepreneuriale. [8] L’un des éléments souvent méconnus de la puissance américaine, en dehors des facteurs déjà cités dans ce chapitre, est l’existence aux Etats-Unis de toute une série d’institutions de réflexion et de prospective, en général qualifiée de « Think Tank » (littéralement « réservoir de pensée »), qui nourrissent la vision et les analyses des pouvoirs publics américains, mais aussi des grandes entreprises. Ces « Think Tank », comme la « Rand Corporation » de Santa Monica (stratégies technologiques) ou le « Center for Strategic and International Studies » de Washington D.C. (politique internationale) sont extrêmement influents et ont de facto un quasi-monopole sur la prospective dans le monde. L’un des auteurs de ce livre a été l’un des fondateurs en 1987 d’un « Think Tank » en France – un laboratoire de l’école Polytechnique appelé « CREST » – Centre d’Etude et de Recherche sur les Stratégies et les Technologies ». Mais cette initiative n’a pas donné tous les résultats escomptés. Le CREST a été absorbé par une structure qui est devenue la « Fondation pour la Recherche Stratégique » (FRS), l’une des principales institutions françaises dans le domaine des études internationales, qui a largement perdu l’orientation technologique du CREST. Pour nourrir une « vision » française et européenne, il serait sans doute indispensable d’augmenter l’effort de « recherche stratégique », en lui donnant en particulier des aspects technologiques. Un rapport sur le sujet de la recherche stratégique en France, préparé sous la direction de Alain Bauer, a été remis au président Sarkozy en mars 2008.